門票將於五月二十一日晚上十時正 開售

6月15日

地點: A103演講廳

6月16日

地點: A103演講廳

6月17日

地點: 西九文化區戲曲中心香港友好協進會演講廳

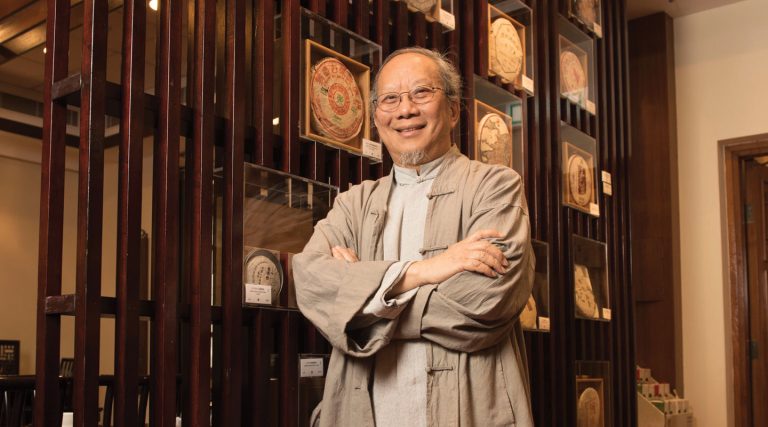

葉榮枝

葉榮枝,樂茶軒創辦人,與中國茶的結緣始於三十多年前。他早在八十年代協助維他奶集團創辦人羅桂祥及香港政府籌建全球首家茶具博物館,推廣宜興紫砂茶壺藝術,提升了紫砂壺的地位,使其成為品茶人士的必需品。

在一次茶山之行中,葉先生被茶農的認真精神深深觸動,從此與茶結下不解之緣。自八十年代末起,他走遍中國,為小茶農開拓新市場,介紹他們的茶葉產品,促進了茶葉的市場發展。

1991年,葉先生在香港成立樂茶軒,致力於將品嚐好茶的快樂帶給大眾。他的履歷包括香港中文大學經濟系學士及藝術系碩士,並擔任多個茶文化機構的職務,推動中國茶文化的傳承與發展。葉先生的貢獻獲得國內外廣泛認可,成為茶文化界的重要人物。

葉放

當代藝術家,園林學者。書香文化研究院院長。

状元之後,文人世家。其創作无论水墨、雕塑,还是装置、景观,始終以園林文化為世界觀和方法論,園林代表作品有“南石皮记”、“達園”、“元園”等。

作為第一位把中國園林帶入當代藝術國際双年展的人,被稱为“開當代造園藝术先河”的代表。也被稱為“最后的名士”,“現代雅集之父”,“雅活教主”,“中國雅生活的先導者”。當代藝術家,園林學者。書香文化研究院院長。

状元之後,文人世家。其創作无论水墨、雕塑,还是装置、景观,始終以園林文化為世界觀和方法論,園林代表作品有“南石皮记”、“達園”、“元園”等。

作為第一位把中國園林帶入當代藝術國際双年展的人,被稱为“開當代造園藝术先河”的代表。也被稱為“最后的名士”,“現代雅集之父”,“雅活教主”,“中國雅生活的先導者”。當代藝術家,園林學者。書香文化研究院院長。

状元之後,文人世家。其創作无论水墨、雕塑,还是装置、景观,始終以園林文化為世界觀和方法論,園林代表作品有“南石皮记”、“達園”、“元園”等。

作為第一位把中國園林帶入當代藝術國際双年展的人,被稱为“開當代造園藝术先河”的代表。也被稱為“最后的名士”,“現代雅集之父”,“雅活教主”,“中國雅生活的先導者”。

余文心

泉州工夫茶傳承人、「心月茶事」和「冬羽」空間創辦人,現任BASAO tea營運總監,並曾擔任文博軒營運主理人,擁有豐富的茶品牌顧問經驗,同時亦是身心靈靜觀導師。憑藉其深厚的茶產業背景與專業資格,包括國家高級茶藝師、國家茶藝專業實訓師及 ITMA美國國際侍茶師,終生職志。

長養於香港,生性惜愛茶之自然美好。師承八○ 年代香港茶文化先驅,自此專注深探茶湯之境、之理、之韻,參合天地萬物以茶為師,通融於茶湯的清透與幻變,只為回歸自心當下一種對生活的態度的相待之道。茶理念教育扎根心底,後注入當代思維,穿越於不同場域,表達以茶靜觀和茶冥想,呈現微妙維度的茶工夫。

其工夫茶實踐以「茶湯即工夫」為核心,強調技藝精準度與感官審美深度。傳統烏龍茶納茶技法,要求徒手分層置葉以控茶末免溢出。將地域習俗提煉為可傳播學術體系,驅動工夫茶從歷史符號轉為東方生活哲學。正如其在松贊遊學演示的「白瑞香十八克投茶 」,每一克皆是對傳統的敬畏,每一道水流皆是對創新的試探,於嚴謹中尋自由,正是泉州工夫茶跨越時代的生命力所在。

在二○二四 年廈門茶博會的中國茶文化美學論壇中,以「時代變革與茶文化審美的力量」為題,點出茶文化不斷在簡繁之間遊走變化。簡化外物、專注感官,將簡單的事做到極致,方能思考更深、看得愈真。「簡繁辯證」 簡化外物,將茶道昇華為生命本質的冥想載體,此觀點成為當代茶美學的重要參照系。

茶文化傳承人、茶品牌顧問和企業管理者,運用其在工夫茶中的傳統精神哲學理念,賦予品牌底蘊與現代創新,在管理領域展現領導力,推動品 牌的可持續發展。憑藉細膩的觀察力和正念方式提升組織的創造力與協作力。 二○○三年獲得香港優質服務協會頒發優質企業獎銀獎。

二○○三 年始起茶教學事業 並於 二 ○○五 年在香港專業進修學校開辦夜校課程, 二 ○○七 年集中於「心月茶事」成立茶教學空間,期後持續教學更精煉的泉州工夫茶。 二 ○一八 年在奉常茶書院設立茶學堂,在中國大陸地區傳授茶學,「冬羽」於 二 ○二二 年成立,雖沒有夏羽華麗,是漸漸與自然天地一色,在棲息的姿態去沉澱積累的東方文化經驗。工夫茶随習者頗多,學生分由來自香港、杭州上海和美國明尼蘇達州等地。

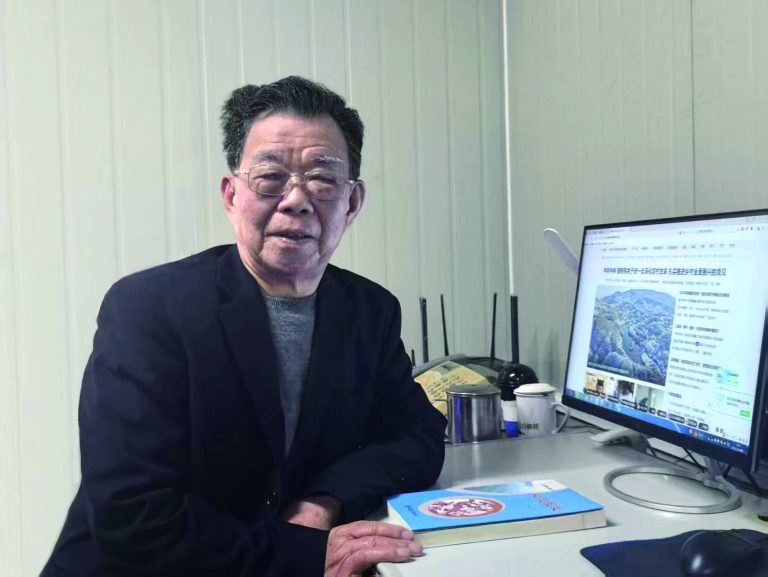

嚴利人

嚴利人,主任記者、特聘教授、閩南功夫茶研究會會長。江蘇鹽城人,一九四五年出生,一九六八年畢業於廈門大學經濟系本科。福建省首屆優秀新聞工作者、《福建日報》首屆最佳通訊員、漳州市首批優秀人才。先後獲得市級及以上各種獎勵和榮譽兩百多次,在海內外報刊上發表新聞作品一萬餘篇,主編多種報刊計五百多期,出版著作二十多部。

龍素芳

龍素芳,「人類非物質文化遺產」項目潮州工夫茶藝(市級)代表性傳承人,為國家二級茶藝技師、國家二級評茶師、潮州市民間文藝家協會理事、潮州市載陽僑文化傳播中心茶文化研究室負責人、潮州工夫茶藝傳習所導師。出生於單叢茶之鄉─潮州,自幼受家庭的薰陶,對潮州工夫茶情有獨鍾,時常隨父親、前輩們走訪茶園,對單叢茶有初步瞭解,並由衷喜歡上茶。畢業之後一直從事茶行業,至今已有二十餘年。

師從「人類非物質文化遺產」項目潮州工夫茶藝(省級)代表性傳承人陳香白教授十多年來,隨其系統學習茶文化、傳統沖泡技藝。在師父的指導下,對潮州工夫茶二十一式的沖泡技巧深入研究、總結,加上個人的沖泡經驗,形成實用、優雅、從容與得體的潮州工夫茶沖泡技法,並以包容學習的心態與各地交流,在傳承和發展「潮州工夫茶文化」上有自己的見解和創新。常年來以潮州工夫茶藝展示和茶文化推廣為己任,並為傳播鳳凰單叢茶貢獻微薄的力量,先後到中國各地傳播潮州工夫茶文化,得到海內外領導和茶友的肯定,吸引全國各地喜愛茶的人們,來潮州學習茶文化,在「載陽文化學堂」開設茶藝課堂,傳播「潮州工夫茶」技藝,確保此項傳統技藝得以讓更多人瞭解和學習。曾多次參加大型媒體節目,如央視《美麗中國唱起來》節目裡的工夫茶藝展演,所拍攝的工夫茶影片也在多個媒體頻道宣傳播出。

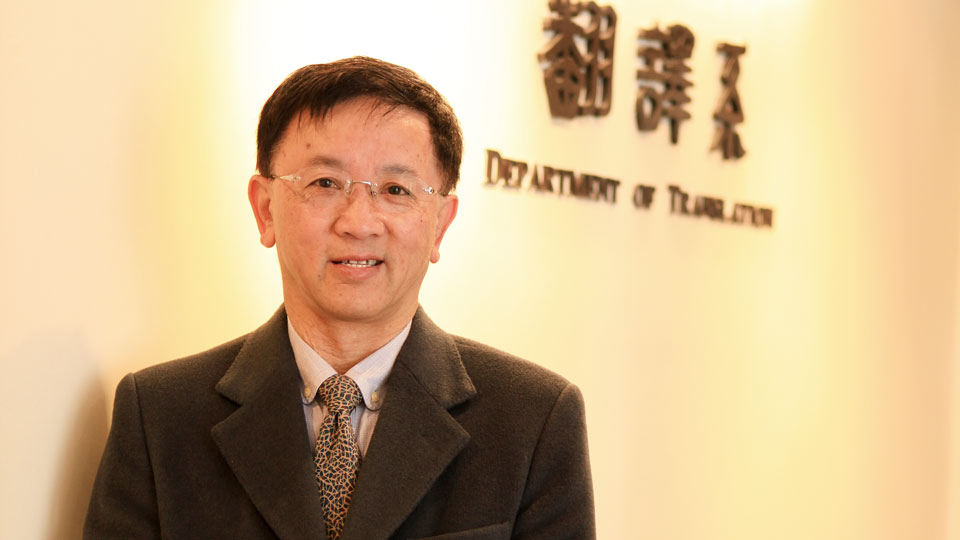

鄭培凱

鄭培凱,臺灣大學外文系畢業,耶魯大學歷史學博士,哈佛大學費正清研究中心博士後。曾任教於紐約州立大學、耶魯大學、佩斯大學、台灣大學、新竹清華等校,1998年到香港城市大學創立中國文化中心,任中心主任,推展多元互動的中國文化教學。2017-2020年出任香港非物質文化遺產諮詢委員會主席,2016年獲頒香港政府榮譽勛章。

陳善偉

陳善偉教授現任聖方濟各大學葉應桃李如意人文及語言學院院長。他於香港中文大學獲得學士學位,並在英國倫敦大學亞非學院取得博士學位,專注於翻譯科技、雙語辭典及漢英翻譯的研究。

在教學方面,陳教授多年來教授翻譯科技及電腦輔助翻譯等科目,積極推動翻譯領域的創新與發展。他的專業知識和教學經驗對學生的學習與成長具有深遠影響。

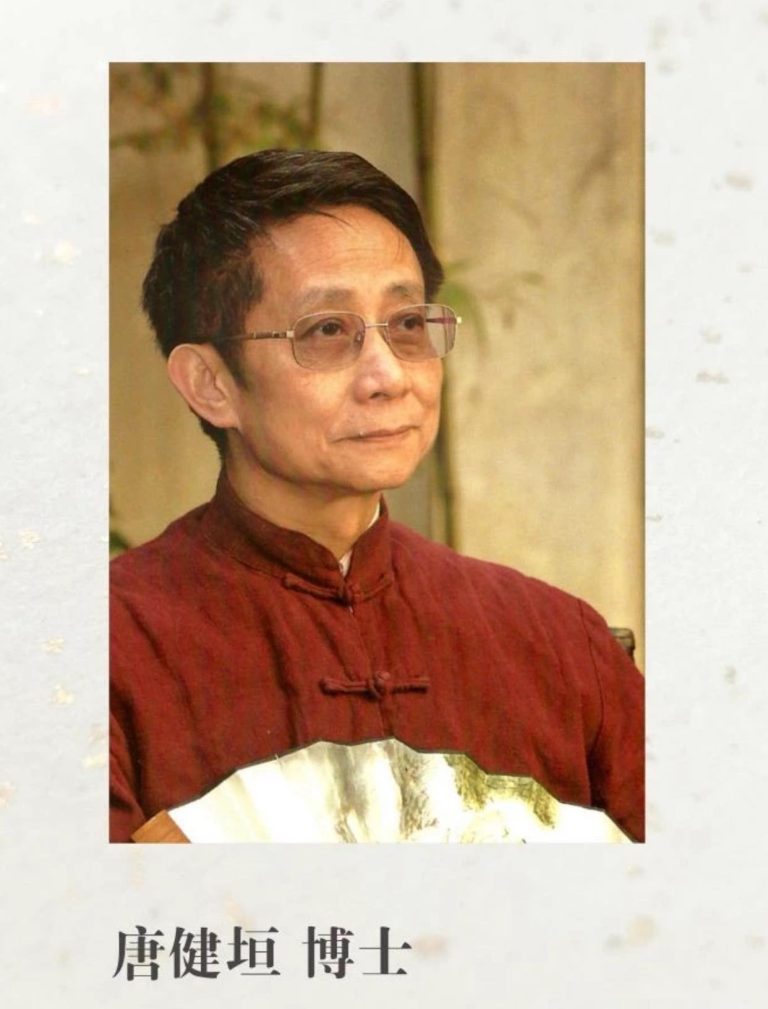

唐健垣

唐健垣,1946年生於香港,是美國衛斯理大學民族音樂學博士,曾任香港演藝學院中樂系首任系主任。他是中國古琴學會與國際古琴學會的前副會長,並在上海古琴基金會擔任理事,對推廣古琴藝術有著重要貢獻。

唐先生以斲琴家和正聞琴坊創建人著稱,長期在香港電台主持南音節目,因而獲得「南音箏聖」的美譽。他於1960年代在國立臺灣師範大學獲得文學士學位,後回港於香港中文大學攻讀碩士,並編著《琴府》。1979年,他獲得獎學金赴美攻讀博士,留學期間在密芝根大學任教。

唐健垣的著作包括《商代樂器考》和《唐氏霞外居古琴珍萃》,以及多部錄音和錄影作品,對中國音樂的研究與推廣作出了顯著貢獻。

邵旭華

我是土生土長的香港人,自幼就時常聽母親提起曾在鼓浪嶼與外公的生活。當中提及最多的就是外公對喝茶的講究。外公愛茶,又出身大家,喝茶有专人负责備水、備茶,分工明確。但茶具他卻不允許別人随意触碰。

外公尤愛收藏宜興朱泥壺,以其沖泡武夷巖茶。

幼時不懂事,在家里踢球不小心把外公留下的壶打烂,受到了父母严厉的批评,才意识到紫砂壶对于傳承的重要性。由那時開始便起了對此一探究竟的心,開始學茶。

至九十年代初拜顏香圃興記的顏禮長先生为师,跟他學習功夫茶。後來又開始接觸普洱茶收藏。受益於特殊的歷史時期,在香港很多老式酒楼,例如金山楼,金塘、龙门酒楼等收了許多普洱茶。又與台湾周渝先生合作,將香港的普洱茶在台灣推广傳播。在茶中耕耘未曾輟步,一路走來遇到很多良師益友。一路收藏、一路学习。但最初對功夫茶與朱泥茶壺的喜愛從未改變。

孔令萱

「與點Yudinist」茶品牌創辦人,國家一級評茶師,近二十年置身於茶領域,專注於茶文化的研究與實踐傳播。常年深入國內茶山原產地,推廣中國特色名優茶。立足於中國茶,同時擅長中日韓茶道文化的對比研究,深入學習中國茶的同時習修日本裏千家茶道、小川流煎茶道、韓國茶禮,並兼具香道與花道的跨領域綜合背景。

自二○○七年起,先後創辦「沐熙」、「與點Yudinist」茶文化品牌。於二○○九年起在中國大陸各地開設茶道教室,相繼在各大高校開展中國茶科普課程及講座,多次組織中日茶道溯源文化交流的活動策劃及執行,參與景邁山世界文化遺產項目申遺小組的茶文化調查及協作工作,二○二五年起在日本開設中國茶教室,擔任多家企業及品牌的茶事顧問。

始終以「茶」為核心支點,構築跨文明對話的橋樑,以茶為志業連結傳統與現代,致力於推動東方傳統文化在當代語境下的創新發展。多年來,積極參與國內外茶事活動及茶文化交流,策劃並承辦多個國際茶文化活動。通過體系化的茶道文化實踐,不斷嘗試將本土文化轉化成國際通行的精神語言,串聯、激發更多維與廣泛文化領域的深度對話。

翟健民

翟健民,永寶齋的創辦人,祖籍山東省烟台市,生於澳門,長大於香港。自幼受到父親的影響,對中國古玩藝術文化產生濃厚興趣。1973年從学徒起步,數年間經手逾萬件器物,練就敏銳鑑識眼,八八年創立永寶齋,專精明清官窯與高古陶瓷,屢創拍賣佳績。成為亞洲古董界重量級人物。

並全心投入文物研究,以鑑賞實力與學術修養並重發展,在北京大學考古文博學院進修陶瓷考古,並在故宮博物院及上海中央美術學院深造。暨南大學文学院客席教授。

2002年創辦「香港國際古玩展」,促進中西藝術交流,並出版專著如《圖說犍陀羅文明》。近年透過抖音直播普及鑑賞知識,打破文化門檻。2006年曾任北京電視台《天下收藏》首席專家,將專業知識轉化為大眾可感知的文化敘事。

於2012年成立世界華人收藏家學會,促進全球華人收藏者的文化交流。翟先生亦現任香港藝術品協會理事長及古玩鑑定委員會主任,積極推動古玩市場的發展。更多人對酌,自可得樂。

1988年,翟先生創辦永寶齋,翟先生在八八年創立永寶齋,專精明清官窯與高古陶瓷,屢創拍賣佳績,北京大學考古文博學院進修陶瓷考古,並在故宮博物院及上海中央美術學院深造。

翟先生擔任北京電視台《天下收藏》的首席專家,並於2012年成立世界華人收藏家學會,促進全球華人收藏者的文化交流。翟先生亦現任香港藝術品協會理事長及古玩鑑定委員會主任,積極推動古玩市場的發展。更多人對酌,自可得樂。

梁俊智

台灣五行圖書出版編輯長梁俊智自二○○二年起深耕茶文化出版領域,其戰略歷經「產業深耕」到「文化對話」的演進。早期以《茶藝》、《陶藝》、《鐵瓶情報誌》等十本專業期刊構建茶器、茶史、茶類品鑑的多維知識體系,並主導《深邃的七子世界》、《大益鑒藏指南》等工具書編撰,系統疏理普洱茶史料與市場數據,被譽為「茶類教科書」。二○二一年主編《太玄茶譜》系統彙整普洱茶史料及市場數據,二○二五年推出的《六保神鑒》更結合歷史考據與實地調研,成為六堡茶領域的權威指南。被業界譽為「茶類教科書」。

二○二二年起,梁俊智轉向工夫茶溯源研究,出版《杯必若深珍藏》、《南洋工夫茶茶譜》、《潮州工夫茶茶譜》系列專著,目前正編撰《泉州工夫茶茶譜》、《東洋工夫茶茶譜》等專書。《杯必若深珍藏》透過漳浦清墓出土的雍正茶具考證,揭示閩粵台「功夫茶」同源脈絡。《南洋工夫茶茶譜》書中收錄若深杯圖鑑及非遺傳承對比,推動跨地域文化對話,並串聯僑鄉遷徙史與全球化傳播路徑。其出版品兼具學術深度與市場實用性,如《茶藝》雜誌被茶商視為交易指南,涵蓋廣告、產品評測及產業動態。

梁俊智被稱作「台灣茶人活字典」,其戰略以出版為紐帶,整合史料、產業與文化傳播,從工具書到文化溯源,不僅支撐非遺保護與產業升級,更構建中華茶文化的全球話語體系,促進兩岸茶文化認同與國際對話。

劉宏杰

《杯必若深珍藏》主編劉宏杰為台灣資深茶器收藏研究專家,深耕功夫茶文化三十餘年。一九九四年,因醉心茶道而涉足古董茶器收藏,尤以閩南漳浦地區出土的清初茶具為核心,透過台北「三和寶記」李氏兄弟管道,系統性蒐羅康雍乾三代景德鎮瓷杯組、漳窯青花及德化白瓷等器物,並以田野調查結合文獻考據,首度揭示「若深珍藏」款茶器與閩南工夫茶史之淵源。

劉宏杰突破傳統「壺為尊、杯為次」的收藏框架,從實物出發提出「工夫茶三寶」論述 「茗必武夷、壺必孟臣、杯必若深」,此說呼應 台灣史學家 連橫《雅堂文集》所載茶道要義,更以漳浦藍國威墓出土的 「若深珍藏」白釉蘭蕊杯、鳴遠壺等實物群,佐證康熙年間閩南已有成熟茶器體系。其考證指出,漳浦作為清初功夫茶發源地,出土茶具風格迥異於貿易瓷,茶杯容量介於二十至四十五毫升,杯型「上薄下厚、口闊淺腹」符合黃金比例,此特徵與景德鎮陶瓷大學關於零點六一八杯身高徑比的工學研究高度契合。

在學術方法上,劉宏杰開創「器物證史」路徑,透過比對各地遺址等地出土茶器,證實清初閩南茶文化經由移民傳播至潮汕、台灣及東南亞的脈絡。其研究更揭櫫「若深杯」從實用器至文化符號的轉變:康熙時期「若深珍藏」款多見於景德鎮官搭民窯精品,至晚清逐漸 成為工夫茶美學代名詞,此演變過程恰如《飲流齋說瓷》所述「製器者必先得茶韻,而後能傳茶魂」的造物哲學。

劉宏杰以藏家視角補足文獻闕如,其著作不僅釐清「工夫茶」器具發展史,更透過《杯必若深珍藏》圖錄,使散落民間的茶器重現「器以載道」的文化張透過《杯必若深珍藏》圖錄,使散落民間的茶器重現「器以載道」的文化張力。正如力。正如連橫詩連橫詩「若深小盞孟臣壺「若深小盞孟臣壺」、「破得功夫來淪茗」,劉宏杰」、「破得功夫來淪茗」,劉宏杰的研究讓今人的研究讓今人得以觸摸三百年前閩南茶席的溫度。得以觸摸三百年前閩南茶席的溫度。

高翠霞

拾翠文薈主理人、中華工夫茶協會祕書長,亦為茶文化策展人與當代茶事美學實踐者,專注於茶道教學超過十五年。其致力於推廣當代雅生活,專注於工夫茶教學與跨文化 交流,將茶作為連結人文藝術與生活哲學的重要載體。自二○一六年參與香港「當代工夫茶港台論壇」後,展開對工夫茶深層的研究與實地考察,足跡遍及潮州、香港、馬來西亞等地,與當地茶人交流技藝與文化觀點。除茶道之外,亦長年研習香道與花藝,致力於東方美學生活藝術的融合實踐。曾策劃並主持多場跨界展覽與文化雅集,累計合作台日藝術家超過五十位,展覽主題涵蓋茶器設計、香 道、花藝等,展現茶文化於當代視覺與空間語境中的轉譯可能。其工作不僅是茶事實踐,更是一場融合傳統智慧與當代創意的文化運動,為東亞工夫茶文化的國際化與當代化注入新意與動能。

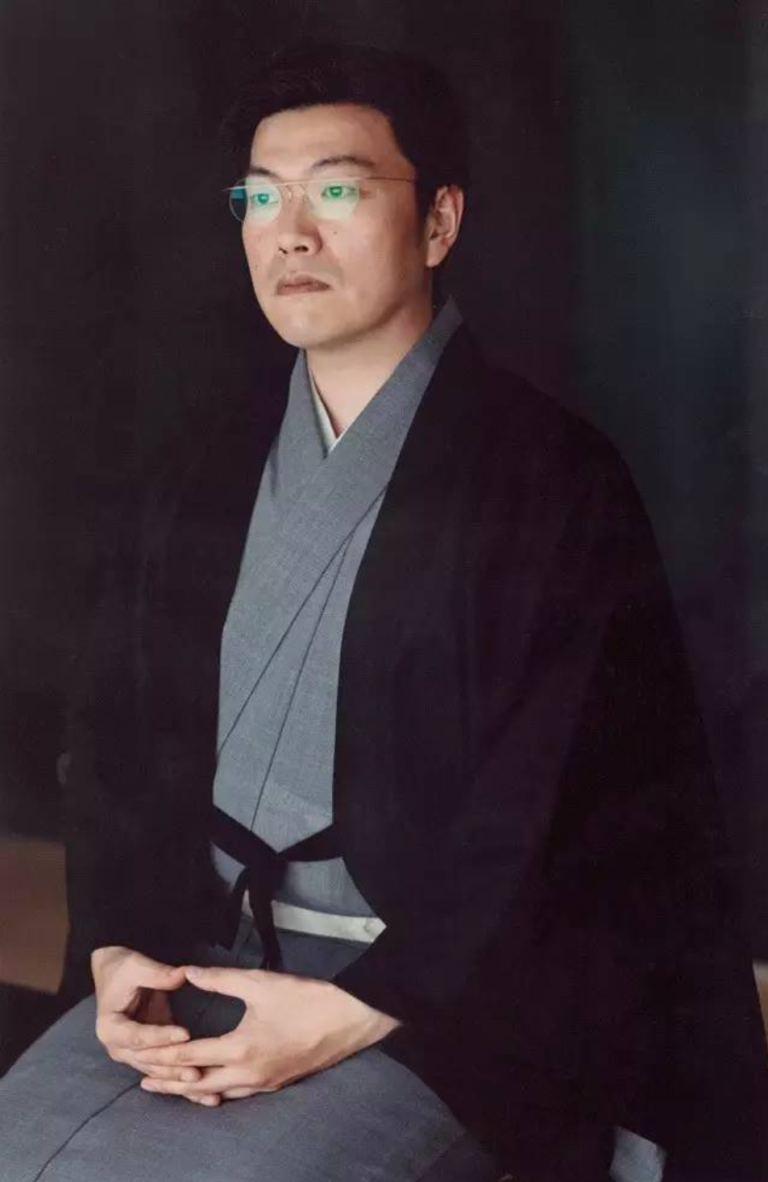

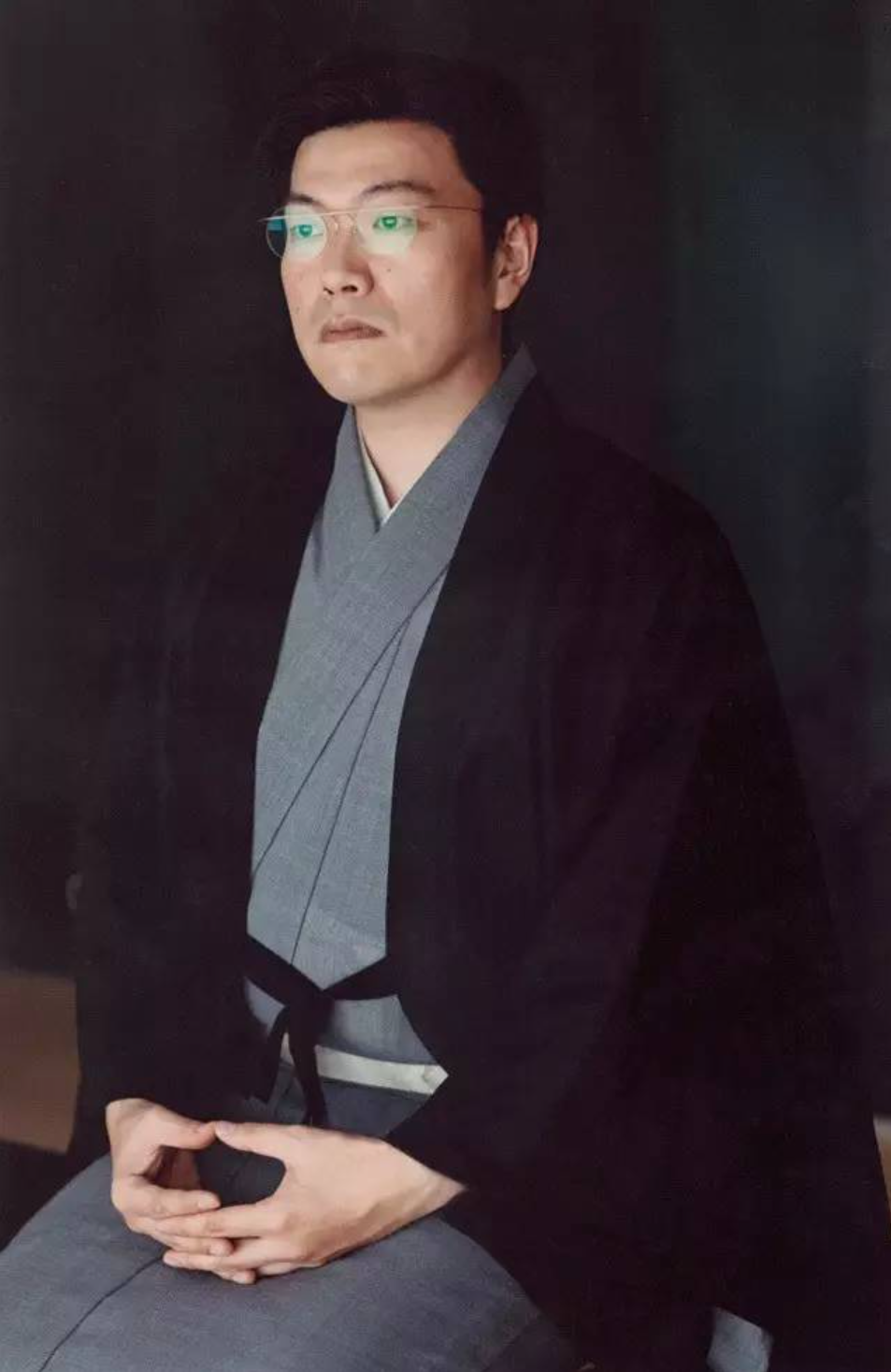

木村宗慎

茶人。

1976年出生於愛媛縣。神戸大學法學部卒業。少年時期學習茶道,1997年創立芳心會。

在京都、東京主持練習場的同時,負責雜誌文章、電視節目、展覽會等的監修。

與隈研吾等建築師的合作也很多,對茶室建築也有很深的造詣。

現任京都大學客座教授、京都市立藝術大學客座教授,關西學院大學建築學部客座教授、學校法人環境造形學園理事、專科學校ICS藝術學院特別講師、公益財團法人現代美術文化振興財團理事等。

英國·牛津大學阿什莫里安博物館、中國北京大學等國內外大學和研究機構舉辦了許多講座和研討會。

迄今為止,曾獲得中國國立茶葉博物館和日本博物館協會的表彰,獲得藍帶獎章、JCD設計大獎2011金獎、獲得評委會特別獎、臨濟宗大德寺派褒獎、香港國際茶展感謝狀等獎項。

著書《一日一糕》獲美食世界料理書大獎糕點類大獎,《利休入門》(均為新潮社刊),《茶之湯設計》,《千利休的功罪》(均為CE媒體之家)等。

日本筆會國際委員會委員。

日本筆會、日本文藝家協會、日本中國文化交流協會各會員

。從小學習茶道,並於1997年創立了方心會,負責管理該協會在京都和東京的練習場所。同時,也負責監督以茶道為中心的寫作、各種媒體、展覽和其他活動。也與日本國內外的建築師、設計師等眾多創作者合作,致力於從多個角度促進對茶道當代性的理解與傳播。

肖玉慧

肖玉慧,湖北鐘祥人,山心茶修體系創立者,以「茶為載體,修行為本」為核心理念,融合傳統茶道與當代精神需求,重塑工夫茶文化的現代實踐範式。其學理溯源陸羽《茶經》「精行儉德」之訓,並參照明代朱權《茶譜》「以茶養性」之旨,結合佛教禪宗「守本真心」思想,建構「覺、知、行、悟」四維茶修模型,成為新生代茶文化復興的代表性茶人。承襲工夫茶「器為茶之父」的古典論述,以《茶經》「水為茶之母」為基礎,以中國畫美學意境為表現形式,以生命歸宿為目標,以喚醒感官覺知為出發點,使用茶生活中可觸達的茶元素為基本茶事要素,發展出「茶湯美學」理論,構建茶湯造境美學風味系統。

首創「蓋碗行茶儀軌」與「紫砂壺沖泡十二式」,強調動作秩序與呼吸調控,呼應唐代皎然《飲茶歌》「一飲滌昏寐,再飲清我神」的生理覺知。例如以朱泥紫砂壺沖泡武夷水仙,利用壺體吸附性強化茶湯醇厚度,此實證成果被納入山心茶修二階課程。她將工夫茶修與《黃帝內經》二十四節氣養生理論結合,開展二十四節氣茶會,茶會已踐行六年不斷。四時之中,萬物有序運作變化,茶會用與自然互動的方式,喚醒身體五感,打開覺知的能力。她參照當代茶文化發展,不斷完善茶樣庫,擁有上千種茶樣,構建茶味風味輪的體驗,以中國當代茶學術語量化時間維度給茶葉帶來的風味呈現,以海拔、工藝、品種和山場帶給茶葉的風味呈現為基礎,建立茶湯風味體驗館,並提出「茶類工藝—感官審評—健康功效」聯動教學法。

作為湖北省茶傳播中心主任,肖玉慧推動工夫茶從技藝昇華為城市文化符號。其主持的節氣茶會,吸引上千名市民參與,長期為禪寺法師授課,參與策劃執行的東山禪茶「禪上添花」、「歸心」活動,踐行「守本真心」核心思想。其弟子在二○二三年「黃石工匠盃」茶藝賽包攬前三,驗證「行茶流暢度」「文化闡釋力」考核體系的實效性。中國茶文化學會副會長趙英立評其「以九○後銳氣重構茶道話語」,趙樸初「空持百千偈,不如吃茶去」之句,恰為其工夫茶修精神的最佳註解。

魏麗萍

魏麗萍 Connie 是香港龍茶莊和深圳隆益茶行的主理人。

Connie 的祖父隆益茶行由魏伯隆先生於1920年在福建廈門創立,初期以經營福建茶葉為主業,向廈門、汕頭、香港、新加坡、馬來西亞及泰國等地的茶商供應優質茶葉,當時主要批發紅芯歪尾挑鐵觀音。1947年茶行在香港設立分支機構,專門為陸羽茶樓、英記茶莊及林品珍茶行等知名商家提供精品茶葉。

至1990年代末,魏麗萍在香港創立龍茶莊及Organicyard 品牌。2019年,Connie攜祖輩傳承的珍稀陳年老茶進駐深圳南山重啟隆益茶行,從經典款8582普洱老茶,到茶葉收藏界備受推崇的黃印、紅印系列,乃至存世稀少的百年號級古董茶,皆可於其茶行尋獲典藏。

朔琦成

為土生土長的馬來西亞第二代潮籍,早年受父輩影響,嗜好工夫茶俗與藏玩老瓷器皿,二○一八年受邀參與中國廣州茶博會主辦的「我們的工夫茶精神家園」,並於二○一九年拜入潮州非遺工夫茶傳承人陳香白老師門下。近年潛心研究工夫茶器皿之傳承與源起,曾數次赴潮汕探索工夫茶俗之精髓,並不定時於台灣《茶藝》雜誌發表有關工夫茶文化的文章。他於檳城州的大山腳創設了「品韻齋」,作為交流工夫茶藝與展示早期工夫茶四寶的空間,為了讓工夫茶能在當地廣為傳播,現正在淨心茶藝班與國民型中學開班傳授工夫茶藝,內容主要教導工夫茶的十二式冲沏技藝和歷史文化為主。

栗強

獨立學者,現居北京,主要研究方向為中醫學、禪學和禪文獻學及茶文化領域。曾在中國佛教文化研究所、中國中醫藥出版社、北京大學等單位供職。目前為香港《紫荊》雜誌茶文化專欄作者。曾在中央美術學院完成「中國茶文化」公選課設計並在課程任教,多次受邀為央視讀書欄目講解《茶經》,為國家文物局《文物天地》雜誌撰寫茶文化內容,在中國電視「國學堂」欄目長期主講文化內容,任院線記錄電影《重建中國茶道》顧問專家及由故宮博物院、CCTV、央視網聯合出品的《茶.世界》故宮博物院同名特展紀錄片茶文化專家顧問,並在學習強國平台等全網播出。

王蘆飛(右).jpg)

王國興(左)王蘆飛(右)

王國興

福建武夷山人,師承武夷岩茶泰斗陳書省,是拼配大紅袍工藝的實踐與推廣者。為首批國家級非物質文化遺產武夷岩茶(大紅袍)製作技藝傳承人、南平市特級製茶工藝師,一九八五年畢業於福建福安茶葉專科學校,深耕茶業四十餘年。歷任武夷茶葉收購站評茶師、站長,武夷山市茶葉科學研究所副所長(主持工作)。一九九六年參與母樹大紅袍製作及商品大紅袍的研發推廣,並於一九九六至二○○二年間擔任母樹大紅袍核心製作者。二○○六年獲評首批國家級非物質文化遺產武夷岩茶(大紅袍)製作技藝傳承人,二○一七年榮膺「南平市特級製茶工藝師」,其技藝與貢獻為武夷岩茶現代化發展奠定重要基石。

王蘆飛

自幼浸潤於武夷茶文化,二○○八年起隨父王國興系統研習武夷岩茶初製、精製工藝及審評技術,深度參與商品大紅袍拼配研發。非物質文化遺產武夷岩茶(大紅袍)製作技藝傳承人、製茶工程師。二○一一年創立「眾尋」品牌。以創新思維融合傳統技藝,二○一八年開創「復古香」岩茶系列,賦予老工藝新時代表達。二○二二年取得「製茶工程師」職稱,二○二五年正式成為非物質文化遺產武夷岩茶(大紅袍)製作技藝傳承人。以「兩代匠心,一脈相承」推動岩茶文化走向更廣闊舞台。

包文山

人文美學踐行者,空間設計師,創立奉常茶書院、非有山設計事務所,以茶世界的視角觀照空間與人、器物、美學的相融關係,多年深耕善意、中正、自在的設計。作品涵括茶室、書院、藝術館、寺院禪堂、素食餐廳、園林住宅等美學空間。「傳統與當代,自然與詩意,好的空間如同一杯茶,安放身心,自在當下。」

梁明宗

靜和堂主人、楴緣茶空間創辦人梁明宗為當代華人茶文化的重要推手,兼具實踐者與理論建構者身分,自二○○二年創辦《茶藝.普洱壺藝》(現改名為《茶藝》)季刊起,即以「出書買茶」模式,結合文獻編纂與茶品流通,開創現代茶文化與商業並行的雙軌路徑。他踐行「器為茶之父」理念,深耕「茶與器」的共生關係,透過二十年積累的收藏、出版與茶事實踐,構築出融合工夫茶傳統與當代美學的完整體系。收藏與研究宜興紫砂、建窯天目、京都鐵壺等器物,並編撰《杯必若深珍藏》等圖鑑,建立「以器證茶」的鑑別體系,並且藉由出版《茶藝》二十多年所累積的資料,編撰《太玄茶譜》等茶類圖鑑,無論是新手抑或是鑽研多年的老手們,都能夠更有系統、更深入了解茶葉浩瀚無邊的世界。

郭承章

-澳門旅遊大學-茶藝導師

-國家茶藝技師及評茶技師

-普洱藏家二代 (澳門倉)

-石介茶屋創辦人

-第六屆茗星茶藝師全國評選大賽一年度城市冠軍

-2019 澳門茶藝師評選大賽一冠 軍

澳門旅遊學院酒店管理系取得學士學位,並對中國茶道學習習近二十年。屢獲殊榮,自小接觸中國茶道,家族經營中國古樹茶葉貿易二十多年,對中國茶飲文化充滿熱情及了解深。曾推薦茶文化工作多次刊登於《澳門日報》,並就青年推動茶文化為題接受澳門電視台DTM《澳門人澳門事》、澳視葡文台CanalMacau《O Chã》及澳門電台關於《澳門茶文化》專訪。

近年於澳門設立了原創中國縱茶飲品牌”石介茶屋”,以石介古樹茶為媒展開的茶文化出品,專注分享高品質的石介茶。同時積極參與本土文化活動,為文化局、澳門多所大學及本地非牟利機構接受茶文化培訓,特設不同類型的茶文化工作坊、新中式茶飲創業分享會、縱茶飲體驗等。更以澳門用全新方式推廣傳統中國茶飲文化,延續澳門茶文化作為中外連接貿易傳奇故事。